メソアメリカという用語がある。メキシコと中央アメリカ中西部のあたりの地域を指し、この前書いたオルメカ文明やマヤ文明などを産んだ古代歴史の宝庫である。定住農耕文明と神殿文明が栄えた地方でトウモロコシはこの文明から出てきた気配がある。何しろ神殿に祀る神にトウモロコシの神が出てくる。メキシコの主食でさえあるのだから神として祀られるのも当たり前かも知れない。(右図)

最近の旅行記には食べ物の話が多いが、この本『1491』にはメキシコはオアハカ市のトルティーヤの店「イタノニ」と、店主の先住民にして農学起業家ラミレス・レイパ氏が紹介されている。このオアハカあたりがトウモロコシの原産地と目されている地域で、狭いテワンテペック地峡に山、海岸、熱帯雨林、乾燥したサバンナなどのさまざまな環境が集中し、多様な生態系の混在する地域になっている。100メートルほどのあいだに標高が海抜0メートルから2,700メートルまで変化し、住民の構成と農耕形態の発展に貢献しているという学者の言もある。トルティーヤ店「イタノニ」は世界でもっとも重要な文化的・生物学的遺産を守るための画期的な試みの一環として2001年に開店したのだそうだ。その遺産とは言うまでもなくたくさんの品種のトウモロコシ(学名Zea mays)だ。イタトニはトウモロコシの花のこと。この店では加入農家から8品種の乾燥トウモロコシを仕入れ、その粒を丁寧に挽いて粉にし、手でこねてトルティーヤの種をつくってその場で焼いて客に出す。地場産のトウモロコシしか使わないのはここだけだろう。

1万年ほど前に気温の上昇などで動物がいなくなった頃、原住民は食糧を採集と農耕に頼ることになった。サボテン、リュウゼツラン、野生のカボチャ、トウガラシなどなんでも食べられるようにする方法を見つけて食料に変えた。その後にトウモロコシが登場したが、自力では繁殖できない植物、つまり増やすためには種を植えるしかない。野生が発見できないから祖先植物がわからない。原種がわからないから品種改良も難しい。テオシントというよく似た種類の野生植物があるが、外見が全く違うだけでなく食用にならない。1960年代、考古学者が50もの洞窟を探査して、5つの洞窟からタバコの吸いさしぐらいの大きさのトウモロコシ穂軸を見つけた。23607本!これが発端で二人の学者による起源論争が始まった。植物学者と遺伝学者。どのように交配すればいまのような穂になるか、分かれば品種改良も出来て増産もできる。しかし、未だに決着がつかない。

歴史家の観点からすれば、どちらの説も、6千年以上も前にメキシコ南部で――おそらく高地で――インディオがはじめてトウモロコシの祖先種を栽培したと言っているのだ。そして双方とも、現代のトウモロコシが生まれたのは、意図的に生物学的操作をするという大胆な試みがみごとに成功した結果だとしている。「まちがいなく人類初の、そしてもっとも高度な遺伝子操作がおこなわれたのである」2003年、ペンシルヴェニア州立大学の遺伝学者、ニナ・V・フェデロフはそう記した。

普通われわれがよく食べているトウモロコシは穂軸にふっくらとした黄色い粒が並んでいる。メキシコのはそうでなく、赤、青、黄、乳白色、黒などバラエティに富んでいる。これは祖先種の多様性を示しているのだそうだ。色だけでなく形や大きさも異なる。通常、栽培化された植物は、不要な遺伝形質が除かれるため、遺伝子的には野生種ほど多様ではない。メキシコでは遺伝子的に異なるトウモロコシの在来品種が50種以上確認されている。それぞれの在来品種には、栽培によって生まれた「栽培変種」が数多くある。メソアメリカ全体では5千種近い栽培変種が存在すると考えられている。ついでだが筆者がネットで見ている中に「グラスジェムコーン」という七色トウモロコシがあった。食用で、遺伝子操作ではなく、品種改良したものだそうだ。これがそういう栽培変種に当るものだろうか。

|

| メキシコ産のトウモロコシ |

トウモロコシは他家受粉作物だそうだ。花粉が広い範囲に飛び交雑する。耕作者が次期に蒔く種を丁寧に選抜して、雑種を取り除くから全部が均質になる可能性は少ないという。それでも在来種のあいだでは常に遺伝子のやり取りがあるわけだろう。グアテマラとの国境近くの村では、トウモロコシ農家のほとんどは親と同じ在来種を栽培しているそうだ。先祖代々の受け継いだ品種だ。そうであれば勝手な交雑はおきないわけだ。

インディオの農民は「ミルパ」と呼ばれる畑でトウモロコシを作る。たいていは新たに土地を開墾して、一度にたくさんの種類の野菜を作付けする。トウモロコシ、数種類のカボチャ、アボガド、マメ、メロン、トマト、トウガラシ、甘藷、クズイモなどを一緒に栽培する。これは自然の状態で多種が混じり合った状態の再現を図る方法だ。ここでとれる作物は栄養的にも環境的にも補い合える関係になる。どれかに不足する成分は他のどれかが補うのだそうだ。「人類史上もっとも大きな成功をおさめた発明のひとつ」とマサチューセッツ大学のウイルクス氏が言っている。一般に、連作すると土地が痩せる場合、休耕するか肥料を補給するかという問題が生じる。それをメソアメリカでは4千年の昔から繰り返し耕作されてきて、いまだに土地の生産力が衰えないといえるシステムを作り出した。

メソアメリカの原住民は穀物のみのる作物の新種を作り出し、それを育てる環境も創造したわけだ。考古学の研究結果はトウモロコシが大量に成育した場所に高度な文明が栄えたことを立証できている。ミルパを作るために大規模な開墾がおこなわれた証拠が現れる紀元前2千年から1500年ころ、メソアメリカ最古の文明、オルメカが登場した。低い山脈をはさんでオアハカの反対側に栄えたオルメカの人々はトウモロコシによってもたらされた文明を享受していた。トウモロコシに対する賛美を芸術で表現し、それを教化に用いようとした。石碑や彫刻にトウモロコシのシンボルが盛んに使われている。

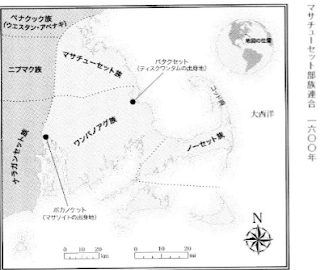

ピルグリムが北米にやってきたころには、様々な種類のトウモロコシやマメ、カボチャの畑がニューイングランドの海岸地方を彩り、ところによっては内陸部に向かって何キロメートルも広がっていた。いっぽうで南米に伝わったトウモロコシは、ペルーやチリにまで達した。アンデスでは、ジャガイモを中心とする独自の農耕システムが発達したが、そこでもトウモロコシは食糧として高い地位を得た。

トウモロコシはコロンブスによってヨーロッパに紹介され、それ以後は世界各地に影響を与えることになった。とりわけ深く関わるようになたのは中央ヨーロパで、19世紀頃には、セルビア、ルーマニア、モルダヴィアの家庭で毎日のようにトウモロコシが食卓に上ったのだそうだ。アフリカへの影響はことのほか大きく、歴史学者アルフレッド・クロスビーによれば、アメリカからトウモロコシとピーナッツやキャッサバなどの穀物が伝播したことによって、アフリカの人口が大幅に増加したようだ。余剰人口が奴隷貿易を可能にしたのだという。つまりトウモロコシがアフリカ大陸を席巻しつつあったころ、アメリカ大陸では、疫病が先住民社会を壊滅に追い込もうとしていた。ヨーロッパ人は労働者不足に直面し、アフリカに目を転じた。アフリカでは部族間抗争が絶えず、これが何百万もの人々の流出を助長する一因となった。互いに敵対する部族の人々を捕えては、ヨーロッパの商人に売ったためだ。トウモロコシによって人口増加が続いていたので、商品が品切れになる気遣いはなかった。だからこの忌まわしい貿易が途切れることなく続いたのだと、クロスビーは考えている。

ところで、メキシコの主食はいま危機に見舞われているようだ。トランプ攻勢にまつまでもなく、はやくからアメリカのトウモロコシ進出に脅かされている。メキシコの在来種のトウモロコシは全市場を賄えるほど多くはない。アメリカ企業は量産できるハイブリッド種を安く売り込んでくる。そのうえに遺伝子組換えの問題がある。メキシコでは遺伝子組み換えトウモロコシの栽培は禁止されている。ところが、農民が食用にするために買った米国産トウモロコシを遺伝子組み換え作物と知らずに植えるという不祥事が出来している。アメリカ産には遺伝子組み換えという表示がない。この問題は2001年に報告されたが現状はどうなっているだろうか。世の中にはいいことと悪いことがいつも裏表になって訪れるようだ。

『1491』チャールズ・C・マン著 布施由紀子訳、2007 日本放送出版協会。トウモロコシは第6章で扱われている。

参考:インターネットでは次のサイトが役に立つ

http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/maiz_cartel.html

メキシコの生物多様性保護機関の公式サイト。日本語翻訳に難があるが、「レース」をクリックすると、種類別の画像が見られる。「トウモロコシ」で動画がみられる。

|

| 公式サイトにあるメキシコ産の画像 |

(2017/6)